手技手順

局所麻酔、穿刺↓

シースの挿入

↓

ガイディングカテーテルの挿入

↓

冠動脈造影

↓

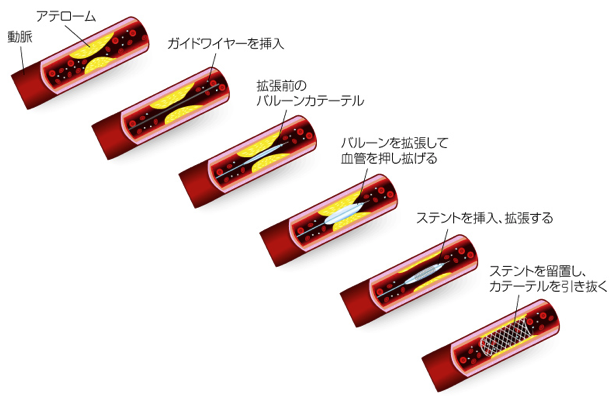

ガイドワイヤーを狭窄の遠位部へ挿入

↓

IVUSやOCTで狭窄病変の性質、長さ、血管径を確認

↓

(バルーンで病変部を前拡張)

↓

ステントの留置

↓

IVUSやOCTで留置したステントの状態確認

↓

ガイドワイヤー抜去

↓

造影(最終確認)

↓

ガイディングカテーテル抜去

↓

シース抜去

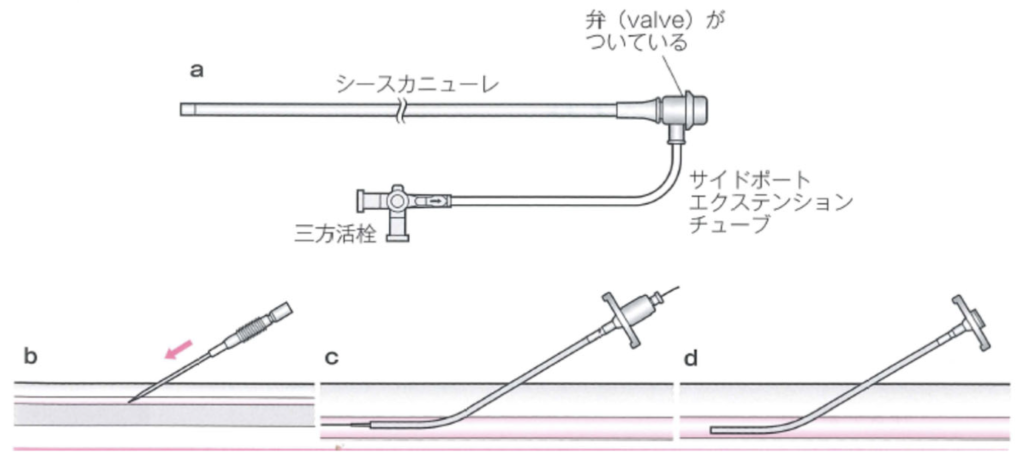

シースの挿入

経動脈へのシースの挿入橈骨動脈radial artery

上腕動脈 brachial artery

大腿動脈femoral artery

挿入の仕方は、このbのように、まず針を動脈に刺して、血管内に入った場合に内筒を抜いて、ワイヤーを動脈内に進めていきます。

針を抜いて、穿刺部を手で押さえながらcのようにシースを進めていって、 そのシースを進めた後、dは、ワイヤーと内筒を抜いてシースを挿入するようになります。

弁がついていますので、ここからは出血しないということになります。

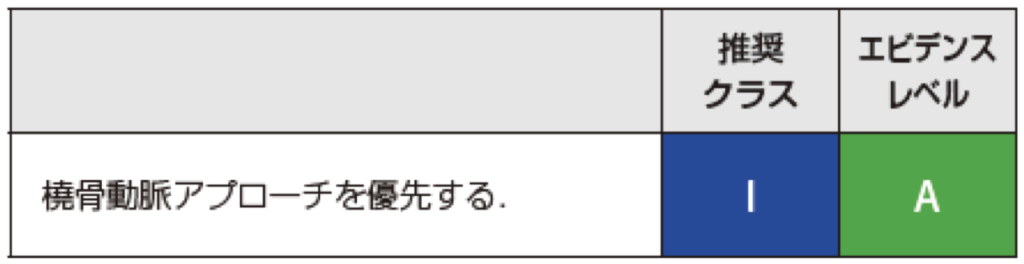

アプローチ部位(穿刺部位)

橈骨動脈radial artery:第一選択上腕動脈brachial artery

大腿動脈femoral artery

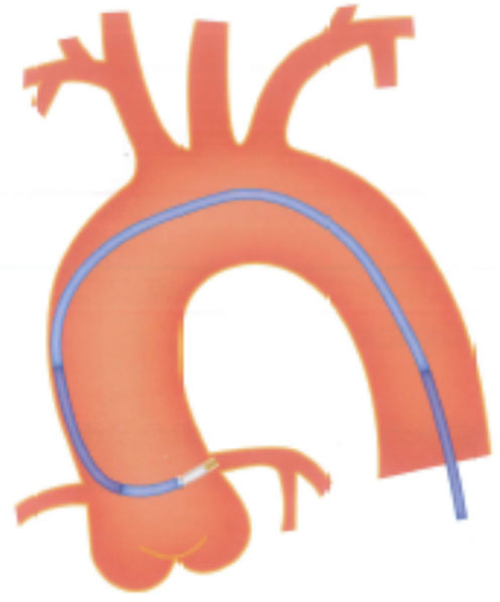

ガイディングカテーテルの挿入

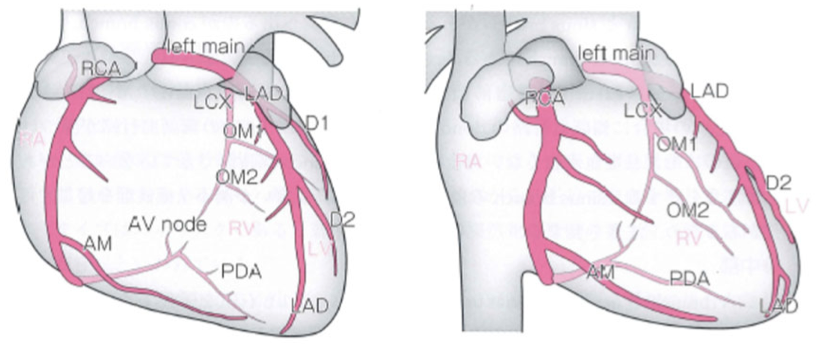

冠動脈造影

・GCのengageの確認

・病変を⻑く見れる

・狭窄度をみれる

・ GWの位置を確認できる

・分枝が確認できる

など様々な角度で PCIを進める。

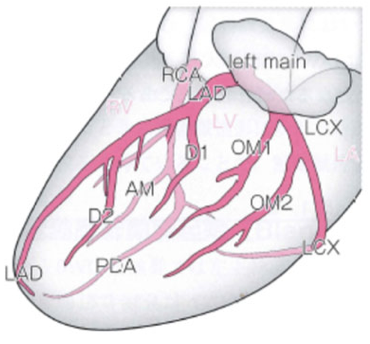

ガイドワイヤー(GW)の挿入

病変を通過させたGWに沿ってバルーン、 ステント、IVUSなどを進める。 先端の硬度(荷重)、操作性、サポート性、トルクの 伝達性、末梢血管の通過性、などの特徴に応じて 使用する。病変形態次第で先端のshapingを変える。

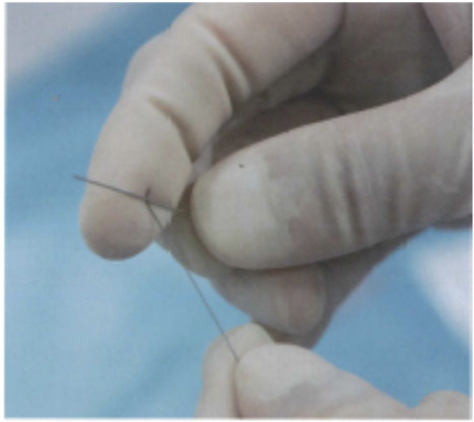

血管内イメージング

PCI開始時の血管内超音波(IVUS: intravascular ultrasonography)によって、病変⻑、プラーク量や性状、石灰化の性状、血栓の有無、 解離の有無、分岐部の情報などを得ることが出来る。

病変拡張のデバイス

A. バルーン(balloon)

B. スコアリングScoring balloon

C. 薬剤被覆バルーン(DCB: drug-coated balloon) D. 薬剤溶出性ステント(DES: drug-eluting stent) E. Debulking (Rotablator、Diamondback)

F. マイクロカテーテル

G. 血栓吸引カテーテル

H. Perfusionバルーン

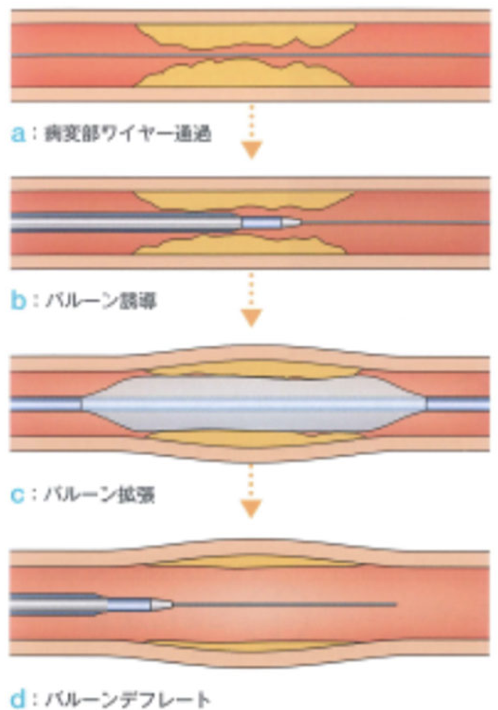

バルーン(balloon)拡張の方法

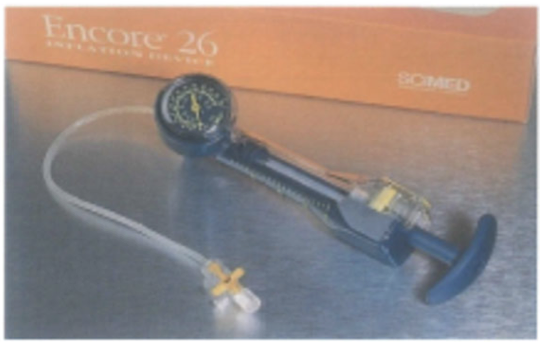

バルーンの拡張は、インデフレータによって行います。

バルーンは、径は1mmから冠動脈径に合わせて5mmまで、0.5mm刻みぐらいあり、⻑さは、6mmから一番⻑いのは40mmまであります。

気圧は、6気圧ぐらいから20気圧まで変えて、その径や⻑さなどをIVUSで見た情報を元に、病変を広げていくということになります。

バルーンを広げている間は、冠動脈の血流が遮られますので、患者さんは胸痛を感じ、心電図のST変化が起こるのが通常の工程であります。

その程度に応じて、術者は拡張時間を変えて、すぐにデフレート、風船を閉じるという作業を何回か行います。

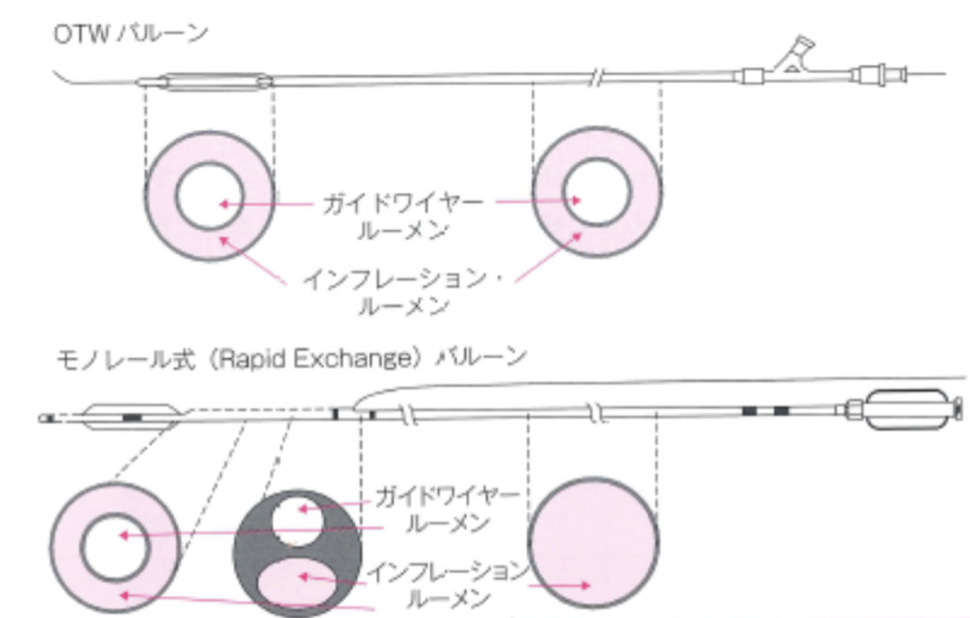

バルーン(balloon)の構造

モノレールバルーン:ワイヤールーメンは先端から20-30cm程度でありバルーン交換が出来る。

通過性に優れているため主流になっている —————————–

PCIトップページ

MEトップページ 参考

https://www.orbusneich.jp/catheter-treatment.html

コメント