今回はシャント管理に必要なシャントエコーのやり方、見方を解説します。

シャントエコー概要

超音波診断装置を使用することで、血管の狭窄や石灰化、瘤等を早期に発見し、閉塞などのシャントトラブルの予防をします。シャントエコー検査の診断

シャントエコー検査では、形態評価と機能評価で診断しています。形態評価

狭窄(血管が狭くなる)や走行、穿刺部位に静脈弁(穿刺時に突っかかる)がないか評価します。

機能評価

血流量と流れにくさ(狭窄の度合い)を評価します。

F.V.(血流量) ;シャントに流れている量

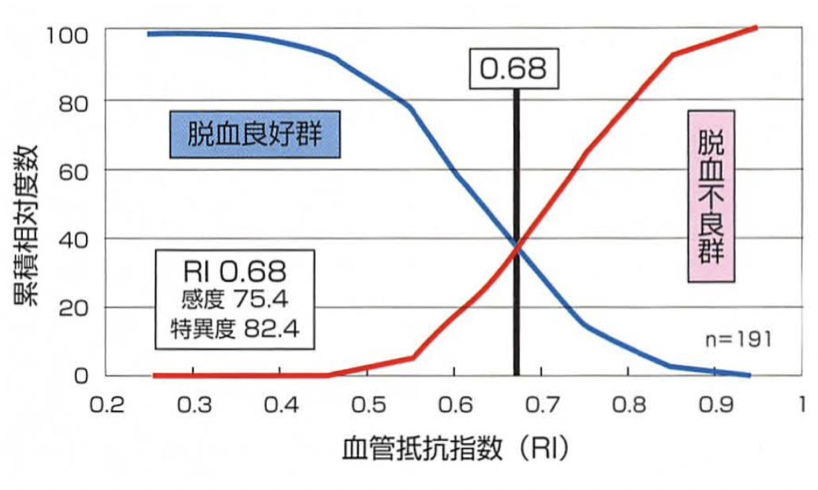

R.I.(抵抗係数) ;シャントの流れにくさ

P.I. (拍動係数);シャントの流れにくさ 上腕動脈のシャント血流量(flow volume:FV)

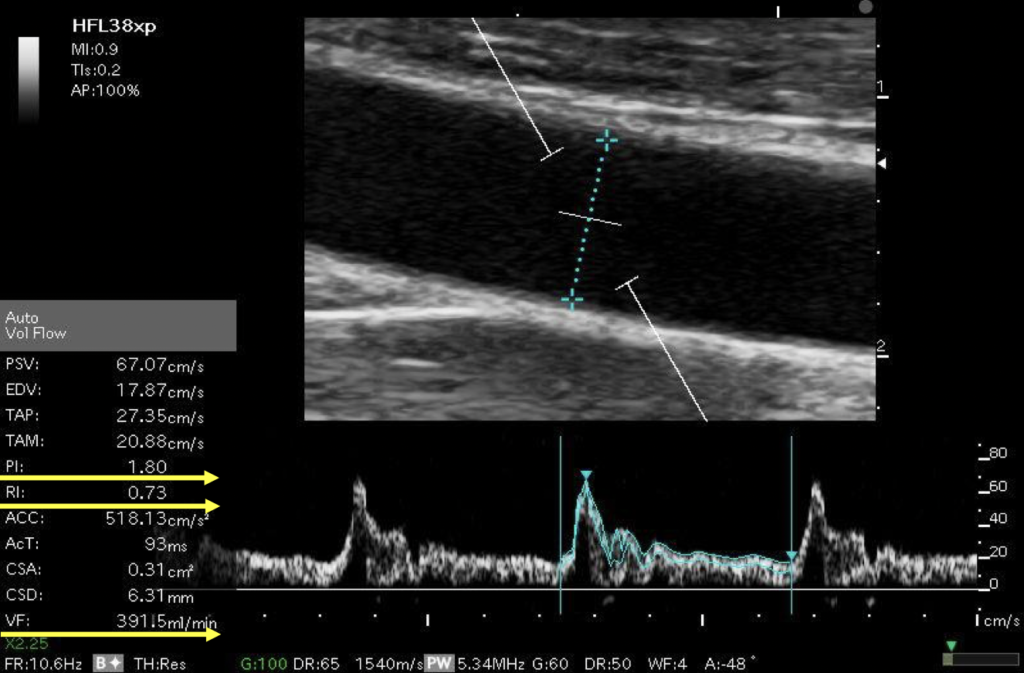

シャント血管抵抗指数(resistance index:RI) F.V.=時間平均血流速度×血管断面積×60秒

R.I. = (収縮期最高血流速度-拡張末期血流速度)/ 収縮期最高血流速度

P.I. = (収縮期最高血流速度-拡張末期血流速度)/ 時間平均最高血流速度 PSV:収縮期最高血流速度

EDV:拡張末期血流速度

TAMV:時間平均最高血流速度

TAV:時間平均血流速度

Area:血管断面積

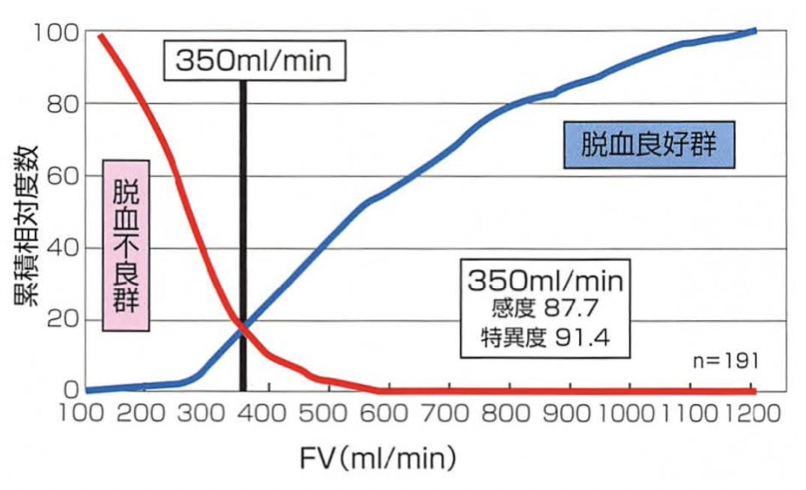

血流量

安定した透析を行うには、400ml/min以上の血流が必要で、実際の血流量を測定します。 FV:上腕動脈の平均血液流量を示す FVm(血流量):720ml/min(基準値:400ml/min以上)

RI(血管抵抗指数):0.49(基準値:0.6以下)

<過剰血流の評価>

FVが 1,500~2,000mL/min以上 FV/COが30~35%以上 高拍出性 心不全 の可能性エコー診断カットオフ値

FVm(血流量):(基準値:400ml/min以上)RI(血管抵抗指数):(基準値:0.6以下)

エコー装置の設定

血管エコーの設定を用いる。・フォーカス

・ゲイン

・ダイナミックレンジ

・ティッシュハーモニック

など微調整する必要がある。

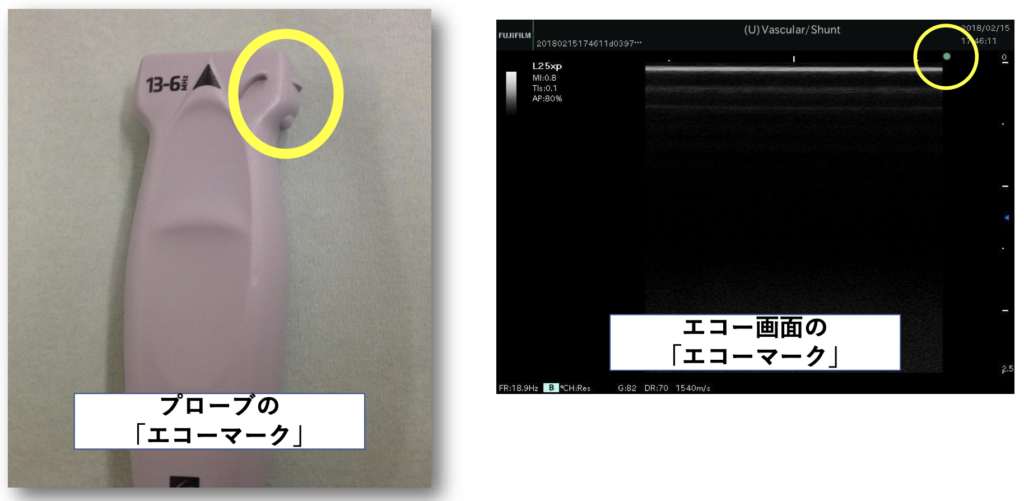

エコープローブ

基本はリニアプローブを用いる。腋窩から鎖骨下動静脈付近の観察ではコンベックスプローブ(3~5MHz)やセクタプローブ(2.5~8MHz)が有効である。リニアプローブ

周波数:7MHz から14MHz

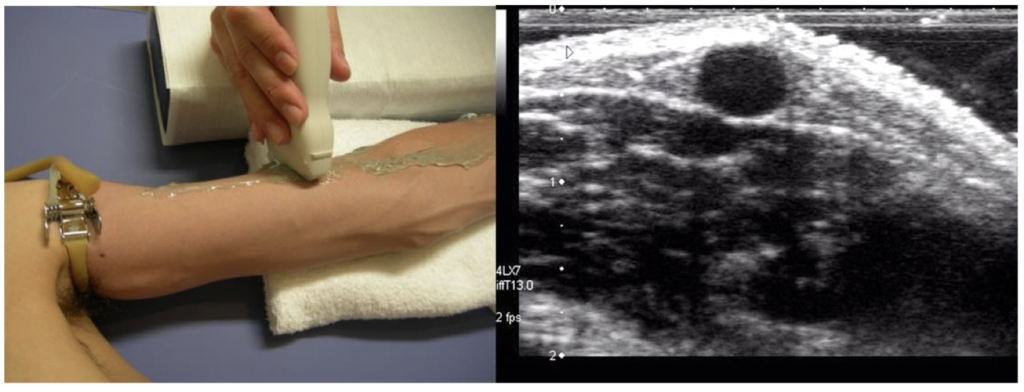

体位

体位は仰臥位にて行う方がよい。(仰臥位が困難な場合は、座位で検査することも可能)

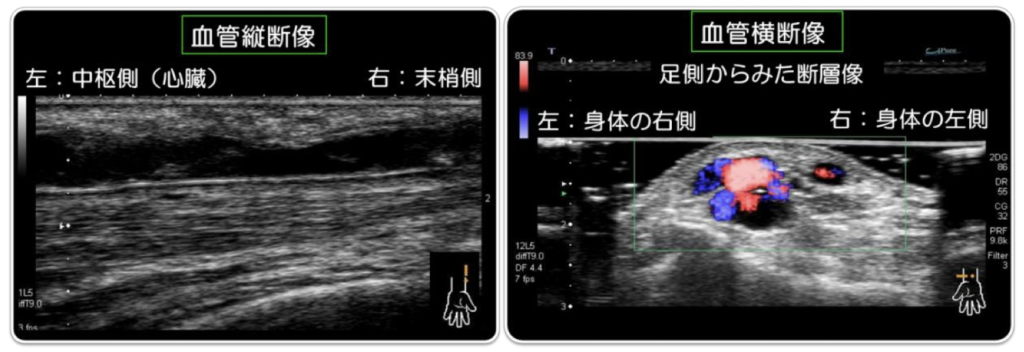

観察は機器と同じ方向で行う。

画像表示

血管の縦断像(長軸像)は画面の右側を末梢側、左側を中枢側とする。血管の横断像 (短軸)は足から眺めた像とする。

走査法

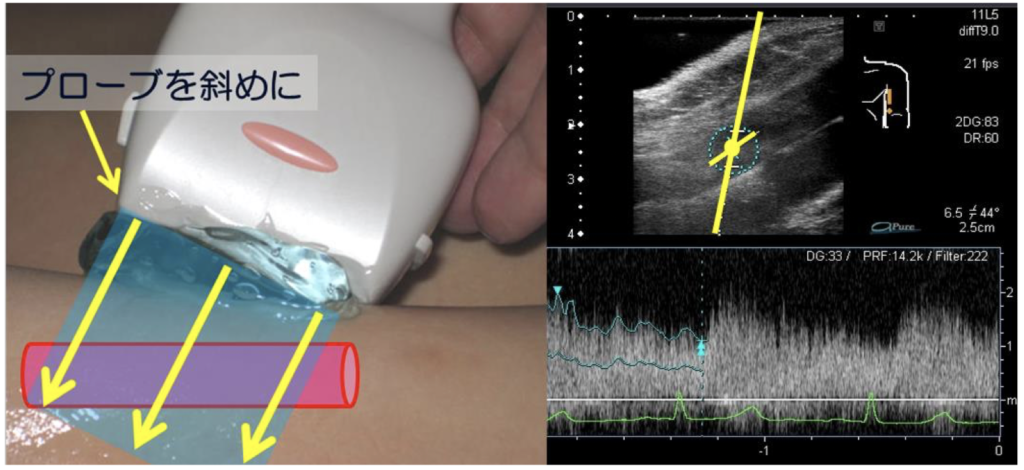

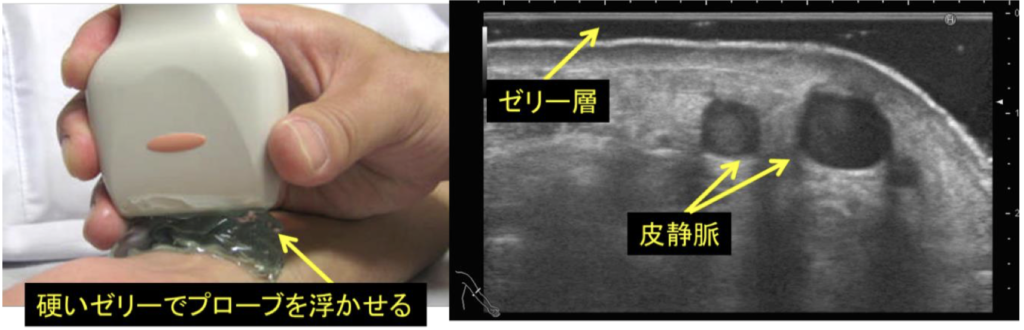

静脈を圧迫しないプローブ走査する。(圧迫すると血管が潰れて評価できない)

ドプラを用いる流量計測での縦断像やカラードプラでの内腔血流観察では、プローブを傾け、斜めに入射することで、角度補正やドプラ感度向上につながる。

圧迫を避ける方法として、硬度の高いゼリーにより、プローブを密着させないようにする方法や、音響カプラを用いる方法がある。

また、フォーカス点を常に観察血管に位置するようプローブ走査も含め調整する。

この際は駆血帯の締めすぎや時間超過に注意する。

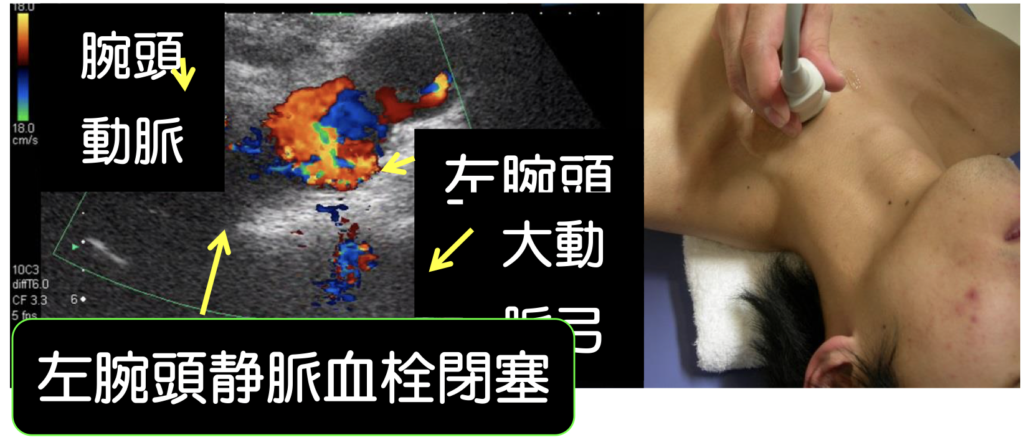

(腕頭静脈~鎖骨下静脈付近)

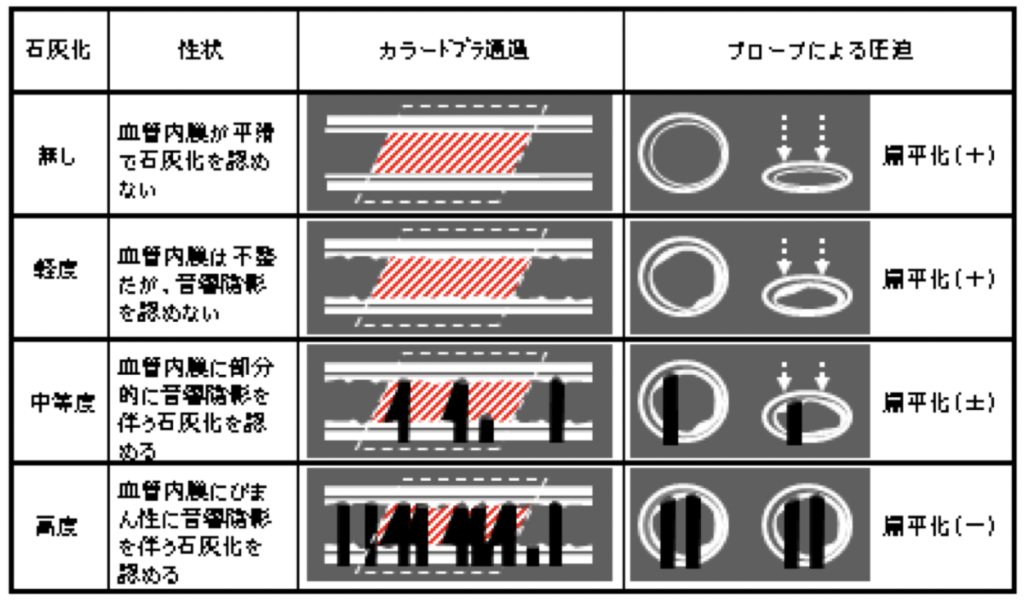

VAの形態評価

血管壁の性状分類では血管内膜面が平滑(石灰化無し)、軽度石灰化、中等度石灰化、高度石灰化、内膜肥厚を分類することでシャントの吻合可否を推定する。また、静脈は狭窄や閉塞の有無と血管走行、深さ、血管径の計測を評価する。

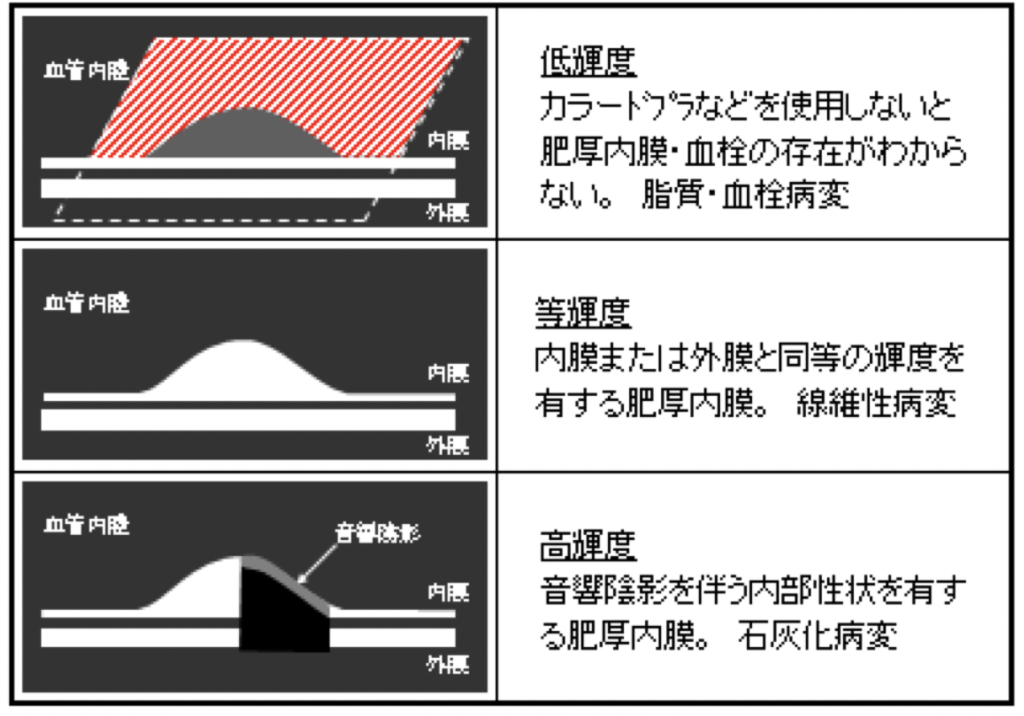

血管内膜面の評価では低輝度、等輝度、高輝度と分類することで血栓像の存在や石灰化の評価をおこなう。

経皮的血管形成術の事前に血管内膜面の評価をすることは治療時間の短縮や治療時における事故防止につながる。

血管壁の性状分類

欠陥内膜面の分類

VA 機能評価法

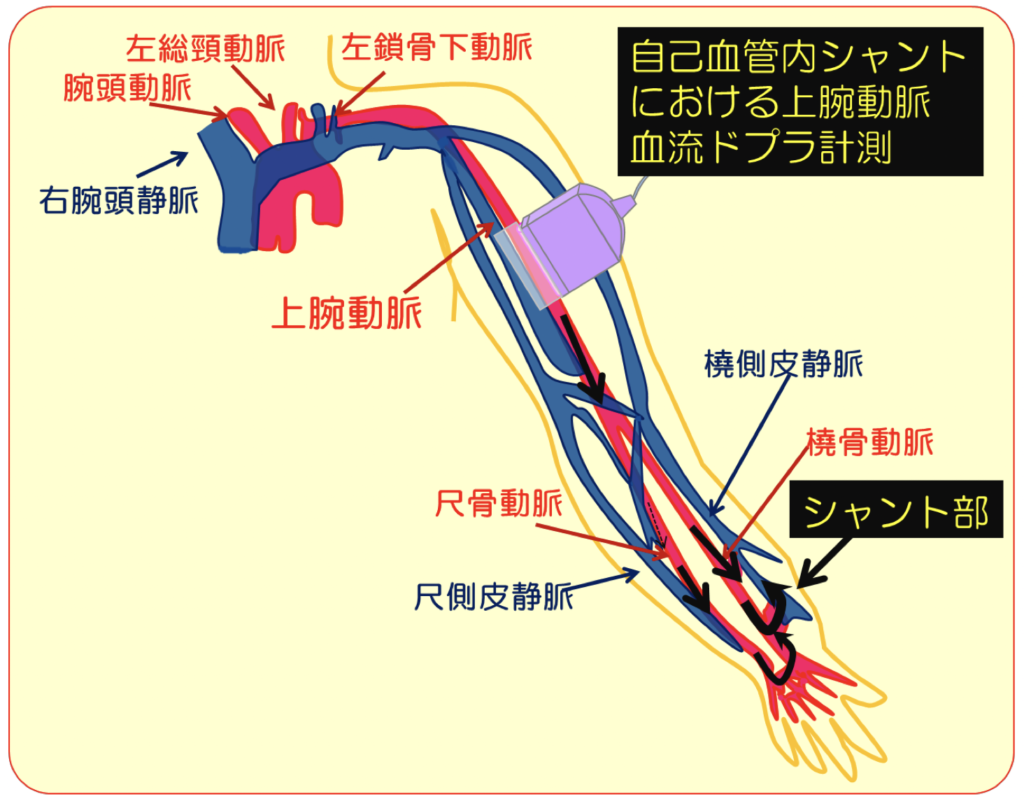

VA 血流量は、上腕動脈血流量で評価する

上腕動脈血流量は、VA 血流量とその吻合部より末梢の動脈血流量の和であり、VA 血流量とイコールではない。しかし、末梢動脈血流量は一般的な VA 血流量に比べて小さいものであり、上腕動脈血流量を VA 血流量に代用しても、その検査値に問題は少ない。

シャント還流は吻合部のみならず連続する血管還流が影響する。

そのため総合的な流出路である上腕動脈が計測部位として妥当である。

橈骨動脈か尺骨動脈に吻合された標準的な AVF の場合は吻合部から静脈に流入する血液は動脈中枢側からだけではなく、動脈末梢側からの血液も回り込んで流入する症例の割合が多く、吻合部近傍の動脈中枢側において測定した血流は VA 血流を反映しないことが多い。 更に橈骨動脈・尺骨動脈は上腕動脈よりも細いことから測定値にばらつきが出やすい。 よって吻合部近くの橈骨動脈・尺骨動脈はVA評価には不向きである。 VA 血流量は上腕動脈血流量を測定することが推奨される。

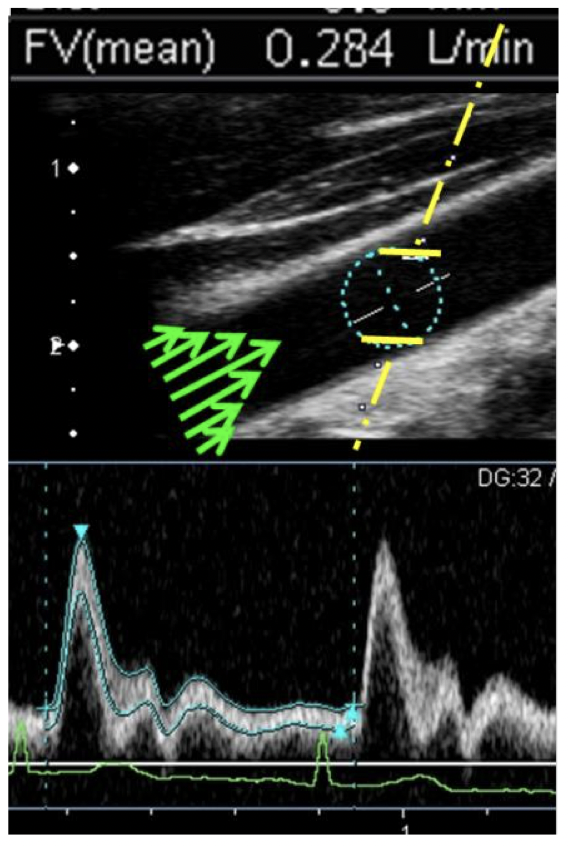

計測部位、超音波ビームを入射角、サンプルボリューム、ゲインを適正に設定してパルスドプラ血流波形を描出する。

上腕動脈の計測部位

正確な血流情報を得るためには,血管の内腔口径が一定で,屈曲・蛇行が少ない位置でパルスドプラによる計測を行う 。VA エコーの評価として、ドプラ波形で得られた平均流量を求めるために、血管内腔全ての流速をサンプリングする必要がある。

血管内腔は層流であり,血管壁近くで最も遅いという特徴がある。

そのためパルスドプラの Sample volume は血管内腔の少なくとも 2/3 を占める十分な幅で血管中心に置く。

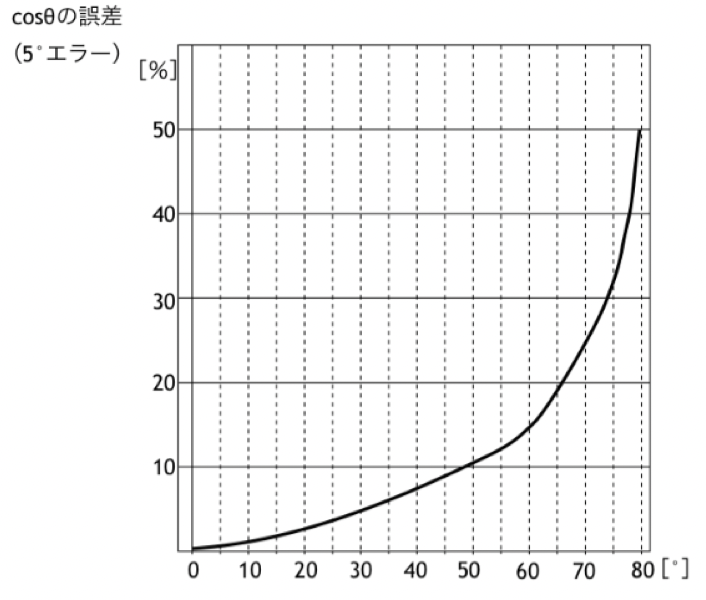

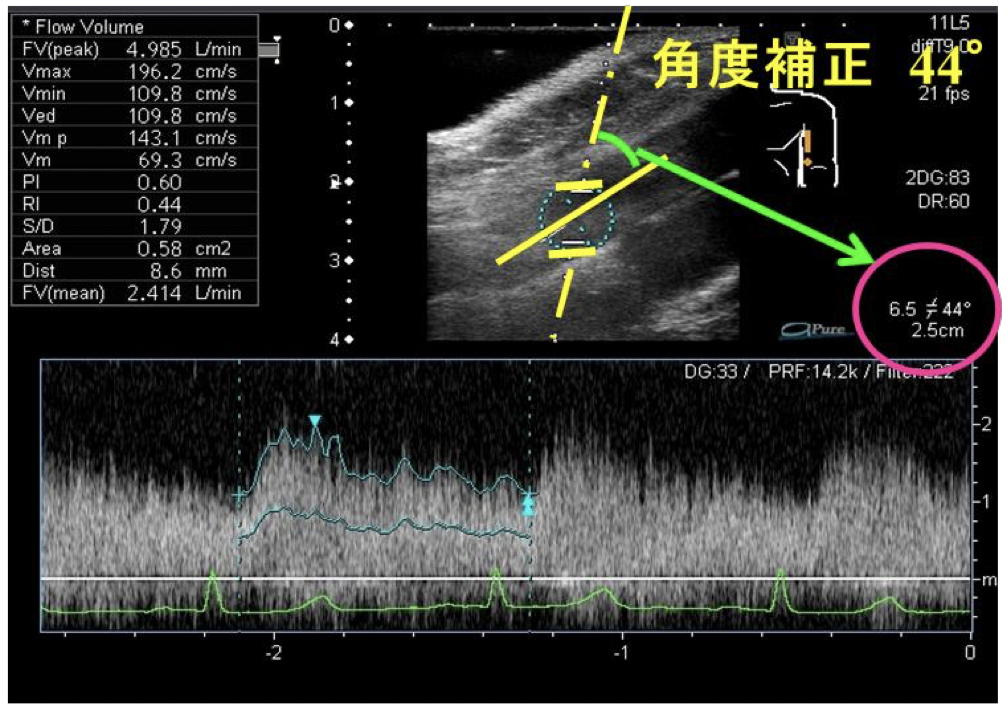

角度補正

リニアプローブでは対象血管と平行に超音波ビームを入射できないため、血管を斜めに描出するなどの操作が必要になり、機器上では,ドプラ入射に対しスラント機能を用いる。それでも血管走行とドプラビームは平行にすることは困難であり、通常はドプラの角度補正機能を用いる。

角度補正を大きくとると誤差が生じる。

角度補正は 60 度以下が原則であり、角度が少なければ少ないほど正確性が増す。

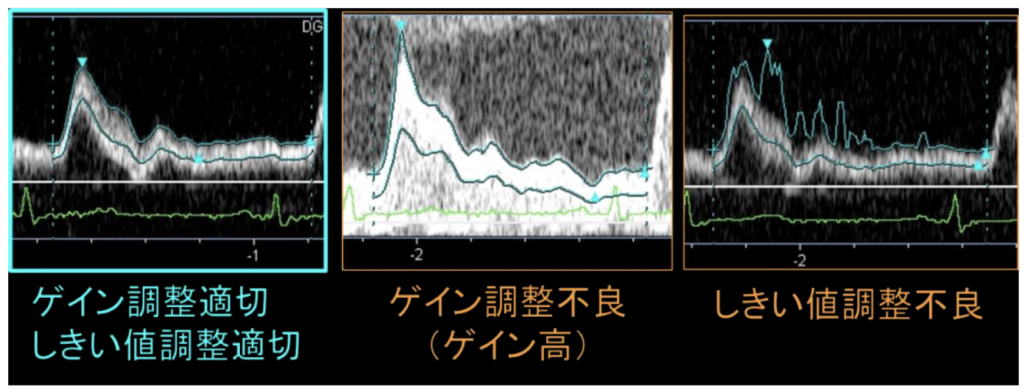

FFT 波形(ドプラ波形)描出

現在の超音波機器はオートトレース法にて各種計測値が自動的に算出できる。適切なオートトレースによる計測値を得るには、明瞭な FFT 波形を描出するのが基本である。

明瞭な FFT 波形とは波形内のグレースケールの濃淡が明瞭で、特に乱流がなければ平均流速付近と波形頂点の間が特に高輝度になり、波形頂点と周囲のコントラストが明瞭になり、全時層で頂点がトレースできていることが基本となる。

調整法としては

〔1〕ドプラ波形検出時には断層像は静止させ(Bフリーズ)、高精細なドプラ波形を検出する。

〔2〕ドプラ波形のゲイン調整にて波形の濃淡を明瞭にする。

〔3〕オートトレース時は、波形のピークにトレースラインが適切に沿っていることを確認する。

適切でなければ,機器のしきい値調整等で対処する。

中央はゲインが高くオートトレースのピークが本来より大きく算出されている。

右はオ ートトレースのしきい値調整不良で本来のピークと明らかにずれている部分をトレースしている。

上腕動脈血流量は、時間平均血流速度(TAV:time averaged flow velocity)を元に計測することを推奨する。

RI・PI の算出には最低血流速度(Vmin)ではなく、拡張末期血流速度(EDV)を使用する。

(ア) ドプラ波形で計測でき,VA エコーの指標となるものとして主に以下が上げられる.この中で、上腕動脈血流量と抵抗指数(resistance Index; RI)が VA 機能評価として重要である1 血流量

2 抵抗指数(Resistance Index; RI),拍動指数(pulsatility index; PI)

3 流速

4 加速時間(acceleration Time;AT)

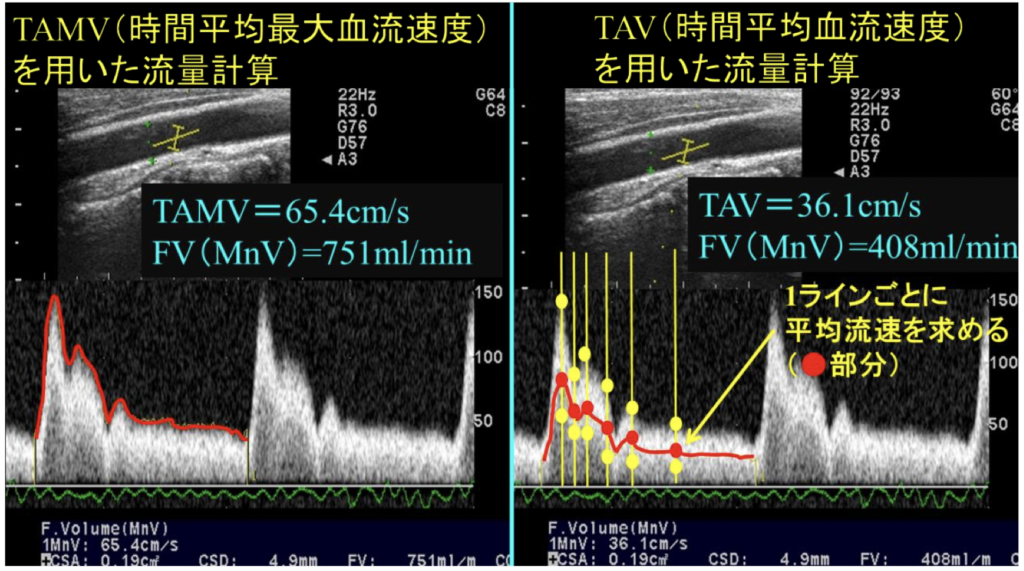

(イ) 流量

1 流量計算には平均流速を用いた F.vol(MnV) が通常よく使われる。

2 FV (MnV)=MnV×CSA×60

( CSA :血管断面積 , MnV;平均流速(mean velocity)

3 流量を求めるには,流速値をトレースし平均流速を求めることと、血管内腔口径から血管断面積を求める必要がある。

平均流速は,

〔1〕各時相の最大流速をトレースし時間 平均して求めた時間平均最大血流速度(TAMV:time averaged maximum flow velocity)

〔2〕各時相の平均流速をトレースし時間平均して求めた時間平均血流速度(TAV: time averaged flow velocity)

の 2 通りがある。

より真の血流量に近い値として TAV が使われる。TAV を得るにはオートトレースが必須となる。

左図は TAMV(赤ラインのトレース)を用いている。

右図は TAV(赤ラインのトレース)を用いている。

TAV を用いた流量値はより真の流量値を反映している。

4 VA エコーでの流量計測には通常 TAV を用いるが、オートトレースで得られる TAV 値 は FFT 波形の描出設定にも影響されるので上述した明瞭な波形描出が重要となる。

5 現在の機器では血管内腔口径を計測すれば断面積が自動で算出される。

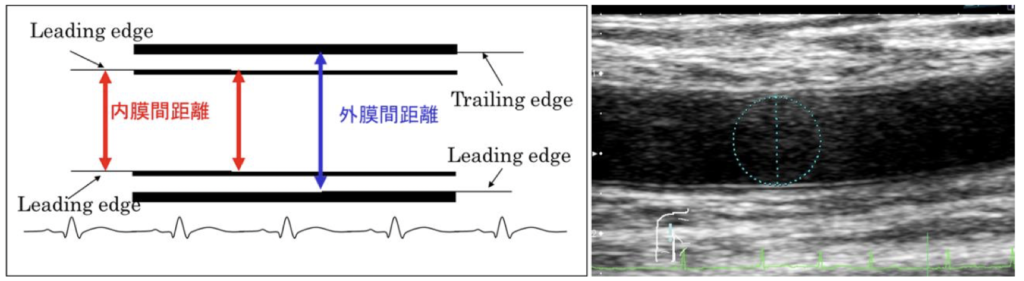

内腔口径計測は 血管内腔面を明瞭に描出する必要があり内膜間距離で計測すれば再現性が高い。

できればドプラ波形とは別に血管がビームを直交する断層像で断面積を求めるとより正確性が増す。

また心周期による血管口径変動でも断面積値は変動する。

通常は心拡張期の口径が安定した状態で口径計測を行う。

心周期を正確に把握するために VA エコーでは心電図同期が推奨される。

内膜間距離(左図参照)で口径の安定する心拡張期で口径を計測すれば再現性の高い内腔断面積を求められる。

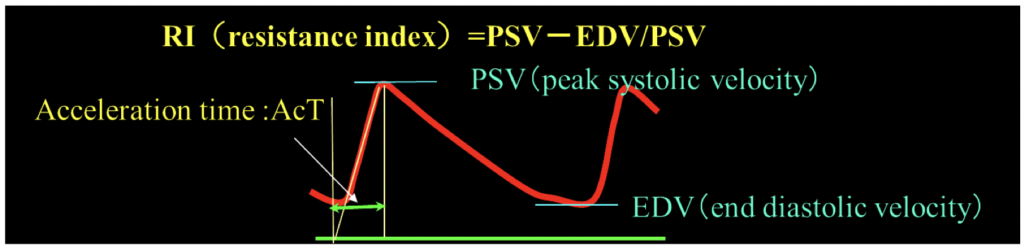

(ウ) 抵抗指数(Resistance Index; RI),拍動指数(pulsatility index ; PI) 動脈血流速度から算出される指標で末梢の血管抵抗を反映するとされる。

抵抗指数;

RI=収縮期最高血流速度(PSV)−拡張末期血流速度(EDV)/PSV(図 9).

拍動指数;

PI=収縮期最高血流速度(PSV) – 拡張末期血流速度/平均血流速度。

スクリーニング時における Resistive Index(R.I)の測定は、透析前後いずれに測定してもよいが循環動態が安定した状態で測定することが必要である。 (エ) Peak systolic velocity; PSV

収縮期最大流速(Peak systolic velocity; PSV)は特に狭窄部血流の指標として使われる。狭窄があれば Peak systolic velocity が正常血管部よりも上昇する。

透析における上肢血管での有意狭窄の指標は,現状では明確な基準はないが鎖骨下動脈での評価では狭窄部 PSV が2m/s 以上で有意狭窄を疑い、約 3m/s 以上で血管造影上70%以上 6),7)の高度狭窄とする報告がある。

また,内シャントによる静脈側の有意狭窄部では 8),9),10)狭窄部 PSV が狭窄前 PSV の 2~3 倍になる。 加速時間(acceleration Time ; AT)

最小流速から最大流速までの時間。

通常、動脈性の拍動波であれば心収縮による波形の立ち上がりから収縮期最大流速に至るまでの時間をいう(図 9)。

正常な上腕動脈では AT は 100ms 以下であるが,鎖骨下動脈等中枢側に有意狭窄があれば狭窄後の AT11) は有意に延長する 。

循環動態が安定していないため、透析直後の計測は避けるのが望ましい。

VA 血流量はその絶対値よりもその症例おける推移が重要であるが、推移をみる場合には体位や測定時期などの条件も統一しなければならない。VA 血流量は血圧や穿刺・止血により変動するが、透析血 12)液透析中の VA 血流量を HD02 にて測定した明神ら の報告によると血圧低下の少ない血液透析開始時から 3 時間目までは VA 血流量の変化は少ないという結果であった。

文献 13 の報告と合わせて検討すると、VA 血流量の測定のタイミングは血液透析中でもそれ以外でもよく、血圧が安定している状態が望ましいと考えられる。

但し血液透析直後は圧迫止血などの影響のため、VA 血流量は低下していると推測され、その検査値には注意が必要である。

また体位は血圧の安定という点から安静仰臥位にて行う方がよいと考えられる。

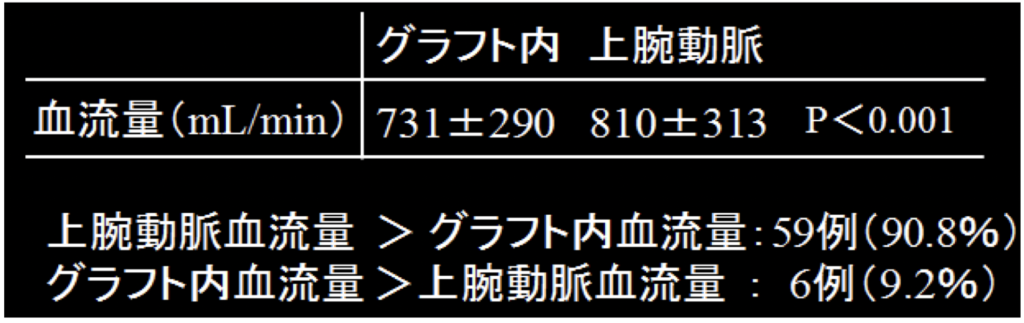

人工血管内シャント症例では、人工血管内の血流量を計測することも可能である。

人工血管内シャントでも、上腕動脈血流量で評価することが推奨されるが、PTFE グラフトは血管内を観察することができ、乱流が少ないため流速の測定は可能である。その場合なるべく直線で、穿刺 による血管の損傷や石灰化がない部位で測定するのが望ましい。

血流量は人工血管で測定した血流量 より約 80ml/min 多いことが報告されている(表)。

※山本裕也.超音波パルスドプラ法による人工血管内シャント血流量測定部位別の基礎的検討.

診療報酬

D215 超音波検査(記録に要する費用を含む。)2 断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)

(3) その他(頭頸部、四肢、体表、末梢血管等) 350点

注

2 断層撮影法について、パルスドプラ法を行った場合は、パルスドプラ法

加算として、150点を所定点数に加算する。 350+150で合計500点(5,000円)の診療報酬算定が可能

———————–

透析トップページ

MEトップページ

参考

バスキュラーアクセス超音波検査の実践的手引きバスキュラーアクセス超音波研究会

https://vaultrasonic.com/pdf/guidance.pdf

超音波検査による内シャント血流機能評価は「透析中」でも実施可能か? https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsdt/46/4/46_427/_pdf

FUJIFILM 超音波画像診断装置FC1-X VA

https://www.fujifilm.com/jp/ja/healthcare/ultrasound/fc1/fc1-x-va

バスキュラーアクセスエコー~機能評価のポイント~

https://www.bostonscientific.com/content/dam/bostonscientific-jp/pi/pi_web/pdf/Vascular-Access_Yamamoto_PSST20201009-098720201016.pdf

自己血管内シャントにおける脱血不良発生と超音波検査における 機能評価および形態評価との関連性

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsdt/45/11/45_1021/_pdf

フロープロファイル法およびパルスドプラ法による上腕動脈推定血流 量と超音波希釈法による arteriovenous fistula(AVF)血流量との比較

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsdt/48/11/48_643/_pdf

バスキュラーアクセス機能のモニタリング (1) AVF機 能のモニタリング

https://www.jstage.jst.go.jp/article/jsdt1994/38/9/38_9_1523/_pdf/-char/ja

コメント